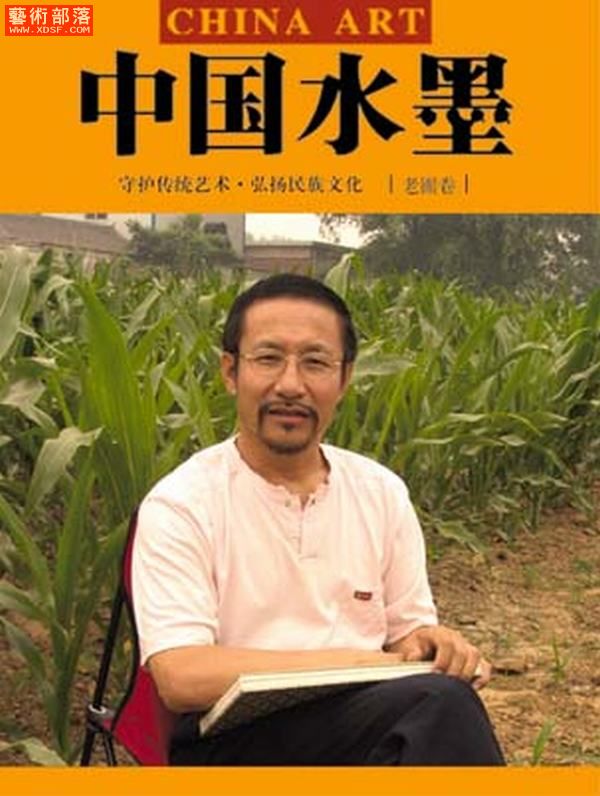

老圃 1955年生于北京。

1982年毕业于中央美术学院国画系。

2004年毕业于中央美术学院博士课程班。

现为荣宝斋画院画家、教务处处长。

编者手记:

在今天这个沸腾、宣泄的社会中,城市的繁杂和工作的压力已经让我们的神经麻木不堪,无意之中步入老圃的菜园子,顿感眼前一亮、神清气爽,在这种无比惬意的心情中,我们不由就像鱼儿渴望水一样,伴着浓浓的乡土气息,贪婪地呼吸着大自然最真实、最洁净、最纯朴的空气。

老圃的这种真实,让我们深深地感动。在绘画中,他一直并努力追求的最高境界是“素”,而这也正体现了画家一尘不染的高洁的情怀和朴素自然的理想追求,在当今这个物欲横流的社会中,这种情怀显得弥足珍贵,值得我们格外珍视。

——孙国华(中央美院人文学院)

菜 园 杂 谈

——老圃访谈录

时间:2007年3月23日

地点:老圃工作室

人物:老 圃、付京生、郑洪明、韩 峰

付京生(以下简称付):看了您的画以后,一直想写一篇您的画的专论。一般来说,我三天可以写一篇很好的专论,但是今天看了您的原作以后,觉得还需要进行更进一步慎重的思考,因为以前基本上看的都是印刷品,而印刷品是看不出原作的这种效果的。

老 圃(以下简称圃):对。对于绘画而言,印刷品还是有很多局限的。原作中一些关系的对比,以及其他一些细腻的东西,甚至心灵活动的迹象都是印刷不能完全表现出来的。

付:同时,还觉得您的作品是经过很耐心的设计和构思的,那种对意境的构思,在打腹稿的时候要用很长时间吗?

圃:这个很难说,不能一概而论,有时候灵感是在一刹那的瞬间出现的,而有时候则是苦苦思索而不可得。

付:但是能看得出来,您非常“入境”,您画中的手法特征非常鲜明,像您菜园子系列中的《莲藕图》、《萝卜豇豆》的处理方法,一个用干皴,一个用平染。

圃:其实,就是一个干写,一个湿写。《豇豆》中的这种物像排列,通常的表现,是不应该排成一排的,因为可能有重复的感觉,一般画家都避讳平行线的表现形式,但是如果做得好的话,其形式感非常强。这种现象不惟绘画,诗词中也有这样的例子。譬如,有一组咏四时的七言绝句,后句重复前句的后四字,然后添上后三字成句,逐次相叠,形成一种新的顶真格,被称为“转尾连环式”,音韵感非常好。此外,宋词中,除了诗本身的那种意趣之外,逐次相叠的形式美感用得也是非常好的。其中,还包括很多人用叠字,譬如李清照的词中的寻寻觅觅、冷冷清清、惨惨凄凄;再譬如形容燕子的双飞,宋·徐俯有“双飞燕子几时回?夹岸桃花蘸水开”;还有一首宋词,描写下着细雨,微风吹拂杨柳,燕子斜斜,唐诗所用燕子斜,宋词中用燕子斜斜,意思相近,更增强了语言的韵律与形式美。于是,无疑由于语言本身的作用,燕子在形态上就强化了“飞”的感觉,这就是说,当表达“飞”的状态时,两个字甚至几个字排在一起,语言本身的形式感就能够使境界的显现非常明晰可辨了。应该说,这是中国文学发展到最高峰时出现的特殊现象。

付:这和中国的“新儒学”文化有一定的关联。我的意思是说,讲究平行线、排比性的构图,与“新儒学”的文化思想是有关系的。儒学发展到两宋时期,理学家提出了一个非常重要的概念,叫作“周而不比”。什么是“周”?就是循环,譬如春夏秋冬,而这种循环,表面上看是近似的,但事实上是不一样的,其中的差别是“不露声色”的。在一般意义上,这种哲学观念,因为是在对世事人生现象的总结中形成的,所以它也是一种有益人生的文化意指。换言之,也就是说,我们希望人生就是“周而不比”式的发展的,只有如此,我们的生活才能够平安、祥和但又充满趣味。在生活中,虽然日复一日的循环,一代接续一代的繁衍,但并不是绝对不变的,而是常变统一的,这就是“周而不比”。事实上,您画的那两个竹笋,它们是并排排列着的,但它们是有变化的。对应到“周而不比”,这种“并排排列但有变化”就是“周而不比”。另外,还有蒲团、竹席等,其线条排列的细微的变化,那种精致非常耐读。您把哲学观念中的“周而不比”,做了视觉化显现,而且很有趣味,这是非常令人钦佩的。

所以,从哲学本体论、方法论上看,从人生论上看,孔子提出“和而不同”以后,发展到宋明哲学,就一定会出现“周而不比”这个概念。其实,我们总是说“和而不同”,而先秦时的“和而不同”是有缺陷的,只有到了两宋“周而不比”的时候,“和而不同”才成为一个完整的思想体系。您的画和“周而不比”的哲学观有异曲同工之妙。看您的画的时候,我们的形而上的思辨开始活跃起来,也就是说,平时那些形而上的思维是沉潜在我们的心里的,但是看到您的画以后,越琢磨越有味道,这是只有中国艺术才能达到的境界,确实非常高迈。

圃:您提出的“周而不比”的观念,确实很有意思。我们可以联系到老子的思想,比如,他说人与人之间的关系由于“争”而变得混乱、残酷、掠夺,然后生灵涂炭,于是他提出回到古代社会,希望出现“陈兵百万而不用,鸡犬相闻,老死不相往来”的小国寡民社会,其实,归根结蒂,这就是循环,所以老子讲“万物归根,归根曰静”。但是,大多数人都认为这是一种消极思想,营造的是一种乌托邦式的理想国,这种理想是不可能实现的。实际上,这是人生的最高境界。比是小道,不比才是大道。比就产生差别,差别造就不平,不平就产生动乱,周而复始,永无穷尽。社会发展、物质丰富,事实上人类对物质的需求越来越强烈,满足人类的需求也变得越来越困难。没有电灯时,油灯也明亮;文明落后时,人民也快乐。当然,这又延伸到另外的问题,不是一时半会能谈透的。这种观点,您从绘画里解释,我觉得比较有趣。

付:因为您的画里本身就有这种东西,作为一个画画的人,作为人的一种生存方式,由于您总是能在“日用而不知”中发现文化的“存在”,所以您的画很自然地会和这样的观念不谋而合。

圃:其实,我的画还没有延伸到这么深,平时考虑得比较多的是形式本身,虽然很喜欢读书,但更多的还是比较注意文化遗存物中的形式因素。例如,马家窑彩陶文化中,其中一个非常典型的彩陶盆,主题纹样由三列相同的舞蹈场面组成,每组五个人,手拉手跳舞,排列整齐,动作协调,面向左侧,两腿略有弯曲,呈踏歌状,下体的尾饰甩向左侧。每个小人的体貌特征基本上都是相同的,但是在这相同之中又有相异的地方,刻画得非常精到,令人神往。

付:我做过《中国美术史》原始卷的年表,熟悉您说的这个彩陶盆,您的这个例子,正是体现了原始先民“和而不同,周而不比”的观念。

圃:对,其实这种现象很多,中外皆然。比如在古埃及的壁画中,也是比较常见的,其画人物的方法很像我们的儿童画法,所有的形象都必须从它最有特色的角度表现出来。比如画人的头部,面孔画成侧面像,眼睛却画成完全正面形,人体的上半身画成正面的,而从腹部向下的两腿却画成侧面,直到双脚都是侧面形。这样画一排人,就像刚才说到的舞蹈纹彩陶盆上所绘的小人一样,基本上是相同的,但其中又有细微的差别,亦真亦假,很像游戏。增加了生活中戏剧性因素,拉开了生活与艺术的距离。

付:对于这一点,秦始皇兵马俑体现得同样极为明显,那些陶俑是模制的,乍看一样,但实际上它们由于空间位置等关系,表情不一、神态独特,喜怒哀乐、遐想与沉思都有所不同,于是,每个陶俑的发式、神态、衣服,甚至战袍的扣子、铠甲的编缀,都有细微的差异。

圃:其实,这在某种意义上就是佛家讲的“大同”,非常有意思。但是我觉得我的画还没有引申到那种程度。

付:上次在画院,您讲国画里有民俗因素,它不完全是凭直觉、凭感觉的,内中有理性思维,这话说出来似乎很平庸,在今天这样的文化时空里,很多人听了,或许会把它当作耳旁风,但实际上这是非常高明的观念。

事实上,您绘画里的文化内涵,通过视觉语言研究,从理论的角度阐释出来以后,它就变得不平凡了。比如,您讲的画的形式上的那种笔笔生发而气韵贯通的气象,实际上就是气——形而上之气与形而下之器二者合一的表现。老子曾说:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”但形而上和形而下这两者,对于画面操作来说,都不重要,重要的就是“形而中”。如果在作画的过程中,把画家的思想观念看作是形而上的,而最后要得到的是形而下的视觉表象效果,那么,我们所得到的这种形而下的视觉效果,就有功利性了。“形而中”是没有功利性的。就是说,画家注重的是在具体的创作过程中,踏踏实实地操作下去,这个过程,就是画家心灵净化的修为过程。于是,画家体验创作操作过程的时候,就把自己修养到的精气都表现出来了,这就是创作过程中“形而中”的意义,也是艺术功能最重要的价值所在。当这个最重要的过程留在纸上成为形而下之气的时候,形而中就是画中的血液和灵魂,当你感触它的过程的时候,你就是在感受它的有灵魂的血液滚动。所以,当我们被一幅画感动的时候,就是因为它的形而中的作用使然。

这一点,在您的很多作品里都能体现出来,如果把这种东西挖掘出来是非常了不起的。这就是说,一个画家,一定要找到自己独特的语言表达方式。比如田黎明,我非常喜欢他的画,也下了很大力气来研究他,别人没有画过的样式他画了,别人画里没有蕴含的理论,他的画里蕴含了,这是非常了不起的,我觉得您的画里也有一种别人没有的极为重要的审美内涵,您自己觉得应该是什么?

圃:应该说,我的绘画有一个核心,就是一个“素”字。从一幅画里看,就是形、质、色。我力求的,一个是画的外在形,一个是画的内在的质,内在的质就是作者的思想、观念,它很容易由于注重外在形而被“忽略”。在我的作品中,尽量让形而上和形而下保持平衡状态,甚至让形式语言中的技术因素稍微弱化一点,不能让它遮蔽了内质。这一点历史上很多画家都处理得非常好,比如八大,在这方面做的非常严谨。关于这一点,在中国文化中的体现就是儒家讲的中庸,既不是形而上,也不是形而下,而是形而中。

我感觉“形而中”的观念非常重要,作为艺术家,当你表达自己的思想情感的时候,如果偏重形而上,就偏重于说教;如果偏重形而下,就必然会依赖于如实状摹外在物象。这二者都是不理想的。真正做得好的,就是把思想、观念、情感变为可视形象时,通过画家的再创造——这是借用可视的外在物象,将其转化为象征你的观念、思想、情感特征的一个特定符号。无疑,在这方面,八大是做的最好的一位。

目前,中国画界有一个普遍现象,提到中国画,就会谈到笔墨,好像笔墨就代表了中国画的全部特征,可以把中国画的审美要义全都囊括了,这其实是中国画界的“新八股”,也是习气。

付:对,就绘画来讲,笔墨表象肯定属于形而下的范畴。

圃:当下,中国画的笔墨更多地体现的是与“符号”相关的一种结构,而并非形象,只有把抽象的笔墨变成了具有再创造属性的形象的时候,这个笔墨才是有灵魂的。就是说,你用笔墨表达一个自然形象的时候,倘若纯客观再现,必然是庸俗的;表现一个抽象的观念的时候,必然是概念的、僵死的;而只有把自己的思想、观念、情感化为笔墨形象,而这个笔墨形象既不同于具体的自然形象,又不同于抽象的概念,具有了特定筋骨气血属性的心象显现的时候,这个画家才是高明的。

当然,涉及这个问题,还有一点要谈及,就是笔墨形象,一般而言它可以分为两部分:一个是具体的,一个是不具体的。其实这两者都是从生活经验中提炼出来的。例如黄宾虹,他把可视形象进行了“变相”处理,然后再重新组合,他的画中,山不是山,水不是水,树不是树,最后他再重组出一个形象,让你感觉山还是山、水还是水,不过抽象的成分多一些。再如金农,他的形象也是具象的,但是与自然形象已经相差很远了,你或许可以把它归纳为写实的,但实际上它已经不是写实的了。

付:一直以来,从印刷品看您的画,就觉得很好,但是与这次到您这儿来,坐在一起看您的画,感觉又是完全不同的。您一直在默默地研究、探讨、追求着艺术的最高境界,不像有些画家,为了迎合市场需要而大肆炒作,尽管如此,以后您的作品在市场上,肯定会有非常好的前景。因为您是真正在做艺术,不像有些人只是搞些噱头。

圃:其实,我也是刚刚开始做一些尝试,还很不成熟。2002年我回到美院读博士课程班,在这之前,很多年都在做生意,读博士课程班以后才真正把心又收回来了。从2003年开始进行现在这种风格的尝试,用的是写字的那种毛边纸,后来用元书纸,相对于毛边纸,元书纸更好一些。当时作为一种尝试,纯粹是玩一玩的心理使然。

我们那个博士课程班,有13个学生,导师组有7位导师:张立辰、郭怡宗、卢沉、贾又福、李少文,理论导师是薛永年和潘公凯,当时我报的导师是贾又福先生,因为我以前主要是画山水画(兼画大写意花鸟)。但是在考试的当天,院里才说贾又福先生因为身体不太好,希望报山水的同学另选导师。由于我以前画过花鸟,所以就改报了张立辰先生。

博士课程班第一年,除了大量的理论研究之外,还是做大写意花鸟的研究。第二年就开始在课下画一些自己觉得有意思的东西,其实也是在尝试。大写意表面上看很容易,其实画到一定的程度,再继续往下发展也是很困难的。

中国画,主要讲的就是两点:一个是黑白灰、点线面、干湿浓淡;另外一个就是阴阳。但这些东西在原来的样式(大写意花鸟)里面没有过多地强调。比如西方现代绘画,往往把某种审美因素提纯了、夸张了,所以在形式语言上就强烈了。但是在大写意花鸟画中,其形式关系基本上都藏在笔墨形象当中,比如画一幅葫芦,后面有葫芦叶子、葫芦崴儿,可能这个葫芦墨色比较淡、比较湿,后面的叶子墨色可能比较浓、比较枯;葫芦崴儿比较苍,可能就以线条来表示。画家把这些东西分布在这些物象当中,目的是为了体现一种黑白灰构成的审美关系,但就其形式语言的结构关系,还不是很明确。所以,中国画往前走,无疑就应当把这些构成因素明确化,甚至把它作为整体绘画结构的一个组成部分。比如画中的瓜是黑的,挨着它的那个是灰的,旁边那个就是白的,完全用线勾勒,只有这样,画面的黑白灰才比较明确。然后再从干湿浓淡上看,前面这个瓜很重,水分比较饱和、滋润,灰的可能就是淡的,而白的可能就完全是一片空白,要把这种关系强化、明确化。

当时,有一点上述的想法时,就开始在课下探索。开始时,这些想法做得还比较简单,然后,慢慢地就转到了现在这种感觉。当时的实验,实际上就是玩玩。这批东西刚一出来,我也很担心,因为导师是要看的。我曾想,这个东西我拿不拿,非常矛盾,拿出去的话,觉得有点不务正业,导师肯定批判,首先不应该往这方面走,因为你是画大写意的;但是如果拿一种别的,反映的也不是我当时的想法,于是就以这种心态拿出来了。其实,美院的老师在艺术上是很包容的,看了以后都说,不错,很好。郭怡老师看了以后,也说不错,其他的老师看了也都觉得不错,我觉得挺出乎意料的。导师毕竟学识非常渊博,他们的艺术观不狭隘。当时,我跟张老师说,大写意往下研究应该怎么走,我是有一些想法的,我想把这几个方面——黑白灰、点线面、干湿浓淡、虚实阴阳等构成因素在大写意里明确化、强化,想在这些方面做些探索。张老师比较赞成,当时很多同学也都觉得可以,他们说你先这么走一下,至少是一段时间这么做一做。

另外,从我的内心、我的思想上,为什么要画这种东西?以前在山水探讨上基本上是那种狂放风格的,写意花鸟也基本上是那种非常狂放的。走到今天,我觉得不是形式上的原因,而是有内在原因的。

在我看来,这个原因就是对“素”的理解和追求。追求“素”,首先有一个很重要的因素,就是需要内心平和。事实上,我觉得一个搞艺术的人到了真正入门的时候,跟佛家修行是一样的,生活和艺术实际上是一体化的。到了入门的时候,当你看每一个物象的时候,都艺术化了,成为“艺术人生”。如果没有修养到一定程度,所看的完全是生活中的自然状态,但是到了一定程度,你看它的方式和方法可能就发生了改变。比如一个水果,你看到它的时候,除了观念上的一些因素以外,你可能想到的都是绘画的因素和关系,比如桌上的这个梨,跟那两个梨放在一块,它们有一种关系,这就已经从世俗的物欲眼光变成了审美的眼光。实际上,画画到最后都是关系了——黑白灰的关系、点线面的关系、干湿浓淡的关系。就是说,当你看关系的时候,画才会有可看的东西。比如你画一个梨,画出了一个实实在在的梨,实际上还不如看照片,照片可能是形、色、质都有,但你非要用中国画的笔墨去表现一个实实在在的梨,结果就会显得拙劣、简陋、苍白贫血。但是,随着人的年龄、生活的历练,你对生活的理解也在变化,你能够把对这种变化的理解渗透到对这几个梨子的表现,那么,这几个经由笔墨而被表现的梨子就有看头了。

有一段时间我曾对佛教文化感兴趣,也吃了一段时间的素食,吃素食以后,虽然时间很短,观念却完全发生了转变。比如,原来你跟一些朋友去饭店吃饭,这是很正常的,但是你吃了素食以后,就进不了饭店了,因为你根本受不了它的那种气味。平时进饭店,一闻觉得特别香,但是你吃素以后,一进饭店的门,就觉得那种味道特别浑浊,马上就想到厨房下水道泔水的味道,所以也就不想吃了。为什么会这样?佛家所说的“荤”有五种东西:葱、蒜、韭菜、洋葱,还有一种类似葱一样有棱形叶子的东西;道家的“荤”也包括五种东西,但是与佛家的稍有不同,道家的“荤”包括茴香。其实,我觉得佛家的这五种东西更为准确。这五种东西都比较辣,除了辣还有一种浑浊的气味,吃素以后,就能很敏感地把这些气味分辨出来,否则,对这些东西就不会很敏感。荤的东西之所以不好闻,主要是因为它是综合气味,至少有三种以上的气味混合在一起,所以它就变得浑浊了。为什么在绘画上追求一个“素”字?就是去感受单纯。

中国文化讲“中正大和”,第一个就是“中”,就是知中者正,因为知中者能调整,你觉得这件事情做错了,马上就改正过来。当一个观念产生的时候,我应该知道这是错的还是对的,如果是错的,你的意志力又比较强,就会马上调整过来。这个“中”,它是一个原点,是衡量问题的准则,如果这个“中”没有了,生活便失去了正确的核心。为什么现在很多人做事都走歪路,就是因为“中点”产生错位,即使做错了也没有办法调整,因为标准就是错的。

其实,这个“中点”,就是王阳明所说的你自己的“良知”。如果一切都以你自己的私欲为标准,那么一系列的烦恼就会相应产生。譬如买东西,你和人家砍价,比如,你问这梨多少钱一斤?一块钱一斤,实际上你心里感觉还挺便宜的,但是嘴上还是说再便宜点吧,那他再给你便宜五分,你依然说不行,说一毛钱一斤吧,你跟人家使劲地砍,最后可能就是一毛钱一斤卖给你了。实际上,他这个梨的进价,可能就已经是两毛钱一斤了,就是说,讲到一毛钱一斤的时候,你都不会感觉便宜,因为你感觉应该白给我,一毛钱都不用花,那才好呢。实际上,就是因为你的“中”没有了,很多事情就失去了衡量的尺度。人心到了这个地步的时候,就很危险了,很多后果都会接踵而来。这就是佛家讲的修行。平时许多人总觉得修行跟自己距离很远,就是神神叨叨、很虚很玄的,实际上,所谓“修行”,我的理解很简单,就是你能否找到“中”,这是最重要的。比如一块玻璃镜子,你不修行,走歪了以后,就好比上面落了很多尘埃,然后你拿起这块玻璃镜子看某人,一看他就是一个黑乎乎的东西,别人说不对,某人是一个人,但是你看他就是一团黑乎乎的东西,这就是因为这块玻璃镜子上落了很多尘埃,你这个“原”就失去了,玻璃镜子本来应该是透明的,非常干净、一尘不染,这样你就可以把什么都看清楚了。而当你失去这个“中”的时候,你看的就完全变了,你整个的智慧也就没有了,因为这块玻璃镜子灰尘太多,你看什么都是一种假象,只有擦拭干净以后,一切才能看清楚。实际上,所谓修行,目的就是要找到你的自性,而自性就好比这块玻璃镜子的本原,明净、一尘不染。

再比如,路上一汪水,马踏车轧,浑浊不堪,各种杂质都有,是被污染的水,虽然它也包含了水的自性在内,但是它已经被那些杂质掩盖了,不过你没察觉,你认为这个现状就是水。在这个意义上,修行是什么呢?就是把这种水放在一个容器里,经过过滤,然后让它静,因为在路上经过车轧马踏人走,这种水已经严重浑浊了。再比如这水如果在一个池塘里,和风一接触,它就不平静了,因为一动荡就把河里的杂质都激荡起来了。而把水盛在一个容器里,让它慢慢地静下来,静到一定的程度以后,就像佛家讲的,你能入“定”了,然后这些杂质就会慢慢地沉淀下去,留在容器的底部,上面的水就变得澄清了,很透明、很柔软、无色无味。这就是说,其实佛家修行很简单,就是修行你的自性。

现在许多人都把“欲望”之类的东西看得极为重要,总觉得“自我”就是他追求的那个“欲望”。实际上真正的自我是什么?就像我们说的看到受到了外界干扰的水、积满尘埃的玻璃镜子,感觉是一样的。我说的这个“素”字,经过沉静,变得很平和了,它不受风的干扰,也不受杂质的混淆,所以它就净化了,平和了以后才能静。“素”与“静”是一回事儿。比如画画,你看我的用笔,干湿浓淡,尽量不显露笔墨,而是把对事物的理解、观念用这些很朴实、很实实在在的东西表达出来,而不用一些虚假的、张扬的形式语言叙述。当然,也有不少人说你的用笔、用线再讲究一点,可以看一看某某的白描,看看他的用笔、勾线。实际上,别人跟我说了以后,我也试一下,但是我觉得还是不行,因为我喜欢用一些朴实无华的方法来表现。比如我很喜欢米勒的绘画,他用非常朴素的语言方式把他理解的农民表现出来,所以你感觉他虽然没有很花哨、很刺激视觉的语言,但是他的画你很喜欢,就是因为他把那些东西说得特别真实、特别自然。我在美院上学的时候,就对米勒非常着迷。

其实,要说具体受到哪个人、哪个流派的影响,还真说不好。上学的时候更多地接触了许多西方的东西,像莫迪里安尼、李维拉(墨西哥的一个壁画家,把人画得都很笨拙)。除此之外,卢梭对我的影响也很大,他是法国印象派的一个代表性的人物(稚拙派画家),他的绘画,让你感觉到一种原始的味道,有一种令人迷恋的东西,好像回到了原始状态,因为原始人没有什么“智谋”,也没有什么“学问”,就是一种直率的近似小孩子画画的那种东西,很单纯、很直白、毫无掩饰。当时,我对他的作品表现出来的这种“原始性”非常感兴趣。另外,还有高更,他由于厌倦城市生活,便不顾一切远涉重洋到南太平洋上的一个岛上(塔西希岛)去生活和画画,以极大的热情描绘土著民族及其生活,直到去世他都生活在那个岛上,他最好的作品都是在那个岛上完成的,我对他也非常喜欢。

实际上,应该说除了以上的几个人,我还受到过很多其他西方画家的影响,比如现代派冷抽象画家蒙德里安,他画的那种格子,颜色以及色块的大小分布都非常有意思,在西洋绘画里,它有一种非常纯净的、非常从容的东西,不是波洛克那种激情宣泄的。

不过,目前我最想探讨的仍然是刚才前面提到的“素”的课题。作为一个画家,在艺术上都要形成自己的表现系统,这个表现系统可以有两个方面:一方面是人格;另一方面是语言。人格在绘画中的体现是意境,一个是你的内质,一个是你的外在的形式,这两者之中,先要有内质。人格是指一个人的修养、人生的经验、经历的总和。按一般的理解,任何人都有自己的人格,但是严格来说,人格完善不完善、健全不健全又是一个问题,当你的人格完善、健全了以后,你的艺术表现系统才有可能成为一个整体,否则就是散乱的。这就是说,人格这个东西你可以用别人的人格来代替,当然,这之中你可能会有一点自己的东西,然后再参考一点别人的东西,非常杂乱,不是很地道的、很系统的属于你自己的人格。而你的人格健全、完善了以后,你就会很自然地去选择、去表现那些内在的语言形式,通过艺术实践,相应地生发出后面的那些“法”来。

有句话叫“法由心生”,其实这是一句佛家语,因为你心里有某种境界,才有适合表现这意境“法”的出现,这是很正常的。而意境在山水画中是很容易体现的,但在花鸟画中则比较困难,其实花鸟的意境跟山水是不一样的。我追求“素”的境界,“素”这种境界在我的画里如果能表现出来,应该说我具备了“素”这种人格境界,如果不具备,那基本上这种意境就很难体现了。

对于绘画而言,意境很重要,如画梅花,其实梅花这个题材,历史上很早就有人画,但是真正画得好的没有几个。如果没有意境,只是把它当成一个客观的、纯粹意义上的梅花,是绝对没有办法画好的。而有了意境,你再去画梅花,它就不是一个纯粹的自然中的梅花了,你可能把它想象成一个人,一个男人还是一个女人?首先这两大范畴就出现了,如果你觉得它像一个女人,那么它是一个什么样的女人?年轻的还是年老的?如果说是一个年轻的,那它什么模样?这样慢慢地接近你心中的一个人,可能你在生活中都没有遇到过这样的人,比如像林黛玉,但你可能觉得林黛玉太刁了,只是长得有点像林黛玉,比较瘦弱,性格、学识更像另外一个人;或者你把它想象为一个像杨贵妃那样丰腴的女人,最后你可能就画成一个枝繁叶茂的、非常有动感的、非常富贵、非常热烈的梅花。同样,你也可以把它想象为一个骠悍的武师,力拔山兮的那种,那么你就可能用非常粗犷的笔墨来表现这个梅花。然后你就会斟酌它的颜色,是白的还是红的?你可能觉得白色更能代表它的冰清玉洁,那种一尘不染的脱俗气质,而且比较冷,凡人到了它跟前,它谁也不理睬。接着你就会想梅花生长的场景,它应该生长在什么样的场景里?根据你的经验,你就可以想象,它可能生长在深山或者人迹罕至的一个地方,如果它生长在一个深山里,那么它是在山顶或者山的中部还是山脚下?你觉得它不可能生长在山上,因为山上比较简陋、比较明亮。应该在这个山里有一块比较平坦的平地,这块平地上长满了一种非常好看的树,并且旁边还有一条小河,这条小河从深山里流出来,非常清、非常甜、非常干净,这个梅花就长在这条小河的边上,疏疏朗朗的开着花,它的那种香气随着小河飘到了外面。那种香不像院子里长的桂花,香味扑鼻,非常浓郁,而是非常“幽”,若有若无,牵动人的情怀,你渴望它的时候它没有了,不知不觉中又飘过来了。这就是意境,这个梅花就是你心中的梅花。如果没有意境,当你画一个物象的时候,你做的一切文章都是表面的。所以,在艺术家形成的艺术表现系统中,首先要完善人格,人格的历练和完善是最重要的。

付:对。您说得非常好,表述平易,但道理高深。另外,还有一个人格接续的问题,就是历史上一代一代人的文化积累,对现代人的人格完善是一个很好的营养,您的人格完善一定是对历史积淀的接续。

圃:对。不过,有了这样的境界、有了这样的人格以后,同时还要对语言形式进行锤炼。换言之,对中国传统文化、西洋文化的研究,同样是必不可少的,这两方面需要进行有机的配合。就人格的历练方面,像对古代先贤们的一些经验,你不可能把所有的都体现了,而只能靠一些间接的东西去体现,比如红楼梦中那种贵族的生活,像林黛玉、贾宝玉生活的非常优雅、非常讲究的环境,现代人肯定没有机会去经历那样的生活,但是那种体验无疑很重要,你可以通过读书,然后慢慢地想象他们的生活是什么样子的,这就是对林黛玉、对贾宝玉的一种体验。再比如,我们还可以从《离骚》的解读体验中,形成对屈原的一种认知,尤其是他那种高尚的情操。诸如此类,实际上你都可以从一些间接的艺术作品中得到补充。自身的经历当然尤其重要,不过,如果你经历了特别多的事情,也未必是好事,就像时尚流行的一些东西,比如今年特别流行黄色,然后你就觉得黄色好,具体哪种黄,然后再参照一下时装表演,觉得米黄色特别好,就想我得买件这样的衣服穿,然后再想设计一个什么发型?还有皮鞋等等。你觉得时尚流行的就是最好的,其实这就说明你比较表面,你的审美取向只是跟着别人走,没有对生活的独到的看法。

同理,艺术也是一样,比如某位大师画梅花画得好,特别值钱,我得跟他学,黄宾虹的山水现在市场价钱很高,那我就学黄宾虹。你对艺术这样的追求,实际上仅限于流行,并不是自己的语言,你自己的审美观是被流行所左右的,说明你没有自己对生活的态度和判断力。艺术家一定要建立起自己的艺术表现系统,对生活要有自己的看法。就像制做牛奶一样,艺术家就是“奶牛”,首先是原材料水和草,选择哪儿的品质好?内地的还是高原的?有了草和水,然后把它加工,如果做得比较粗糙的话,牛奶就看出了草的特征,这就不够精炼,因为有原材料的痕迹。而且,水、草这种原材料一定要经过牛的胃,再加上牛的胃液,首先把草的原材料打碎了,让草的原貌没有了,然后再经过加工,最后形成牛奶。而这之前,对水、草等一系列因素的考察,是一个最基本的环节。当然,还有一点不容忽视,就是这个牛奶的质量如何?那就得看你的品质了,这个品质,一个是你选择的草是不是好,然后你这个牛本身是不是好,每道程序环节把握得是不是很严谨,环境是不是适应,最后是不是有一个好的欣赏它的群体,这样就是从一开始到最后,都是一个完整的体系。对应到艺术上来说,就是你的艺术表现系统是不是从头到尾都很讲究。

付:就是说文化意指不同,最后形成的价值指向也就不同。比如传统绘画和后现代主义绘画,后现代绘画指向的是对现实人文的关怀,而中国传统绘画注重的是一种亘古既有的体现了圣人之心的那种精神,这是两种不同的指向。

我研究过很长一段时间的后现代主义思潮,在研究的过程中发现,虽然它与中国自古以来已然存在的思维方式和对待艺术的态度有别,但却可以作为有益参照,使我们更清晰地看到传统绘画的本质。后现代主义思潮指向的是一种视觉上的新奇(比如毕加索的“牛头”),但它内蕴着现代人的“智性成果”,我们可以把这种“智性成果”,譬如毕加索“牛头”中蕴含的解构重建原理,用于指向重建中国古代亘古既有的文化精神,即按着结构主义语言学的方式从历史文本中筛选出最人本和最人文的内涵,解构、重建当时的中国文化精神。

在如上意义上,我觉得您的作品风貌的宁静、清刚,线条的“绵里藏针”,笔法的“带燥方润”,审美感觉的如“干裂秋风”、似“润含纯雨”,在视觉上让人觉得非常舒服。所以,我觉得您画中的线条有点儿像合金,有韧性,但不是“折钗股”,也不是“屋漏痕”,极有个性,有点儿像篆刻的刀冲石头的感觉。它和中国传统绘画的线条有家族相似性,但也肯定是因其具有“重建性”,而有了特定的区别。

圃:这就涉及到了对现代艺术的感受问题。前些天我们谈到湖南长沙的陶瓷,那里被称为红色官窑,但当你走进它时,会发现有许多问题:陶瓷的讲究主要在“形、质、色”三个方面。“形”当然是指陶瓷的外形;“质”指陶瓷的瓷质(原材料);“色”指陶瓷的服饰。“形”和“色”两方面的问题比较突出,它们都和线有关系,形是由直线和曲线组合而成的。线条基本上有两种向指,一个是圆,一个是方,即一个是“柔”,一个是“硬”。换句话说,在线条里如果只表现一种因素的时候,它是简单的。中国书法上讲“一波三折”, 一条线里为什么叫“一波三折”?因为它有几次改变前进的方向,就是往前的时候先往后,像我们的武术一样,打人的时候先收回来,然后再打出去,这样可能劲更足,打得更狠。我们往前走就是欲搏先诱,然后欲露先藏、欲收必回,最后组成了一条线,虽然看上去这只是一条线,但是这一条线里的含量却是非常丰富的,远远超出了单纯的一条线。比如屋漏痕,它并不是一朝一夕造成的,而是今天洇出来一点儿,明天洇出来一点儿,由一点向四周方向不断地改变,最后累积形成的。

再举一个例子,是我们浇地修的渠,笔直笔直的,是为了让水流得通畅而不损失。它突出实用的功能,审美性却消失了。但是自然的河流就不同了,它走到哪儿,哪儿就冲开一条河道,如果再遇到一个更硬的阻碍物,它就改道儿了,它前进的方向是不定式的。实际上,刚才所说的线条和自然的河流是一样的,就是说从起点到终点这个过程中不定因素非常多,它可以根据你的手的感觉、随你的心性改变而改变,尽管还是一条线,但是这条线里的内在含量非常大。再如写书法的用笔,怎么起笔、怎么行笔、怎么收笔都有很多讲究,但你要把它归纳究竟是从哪一点、哪一家受到影响的,是很难说清楚的。

您谈到我的篆刻,我上学的时候就学着刻,我在班里是第一个接触篆刻的,当时用的是化石,它比较软,很好刻,开始喜欢朱文,线比较干净,刻得较轻。后来喜欢齐白石的那种冲刀,再后来到战国玺印。后来喜欢用切力,就是一刀一刀地切出来。还有一点,就像我刚才说的那种前进的方向不断地改变,刻出来以后不简单,硬朗而精神,并且富有装饰味道。

您说到我画中的线条,我首先注意的是不外露,外在的东西尽量让它平和,造“形”的时候,如这段我要圆,但是这个圆你可能不是很明确地看出来,圆到那一点上收住,过渡到方,然后再到圆。实际上,一条线基本上就是由圆到方反复变化。当然,这种变化追求的是内在的变化,不能让人看了以后觉得这就是圆、这就是方,要让线条不露声色,平和而不张扬。

付:您基本上已经把这个问题说清楚了。实际上我还认为您用了一个新儒家常用的方法——抽象继承法。这种抽象继承法,比如您讲看上去很匀称的一条线,但在行笔时方在中间转换成圆,圆再转换成方,虽然是不露声色的,但这里面必然会有一些变化,这种变化就是中国文化的精髓在指导着您,使您知道怎么用笔,譬如知道“折钗股”怎么用,所以一旦真正进入创作状态,还是有形而上的精神观念在指导您的“用线”。

圃:其实上次聊天,您已经谈到了,比如说对宋版书籍、对木板年画,这些应该说都是代表中国绘画的线的最好参照。您能在我的画中看到宋版书籍和木板年画,您看得确实很准确。

付:上次聊天,您谈到用什么方法、用什么态度来研究传统,譬如色彩不是中国画的优势,中国画有自己独特的造型体系等问题,都涉及到抽象继承这一方法,把它总结出来,应该对当代画坛画家思考相关问题有所裨益。

另外,您的落款和盖章,让人看了觉得非常舒服。可能是我孤陋寡闻,我觉得20世纪80年代以前没有人这样做,80年代以后有一些人在这样做。比如贾又福先生,您也这样做,但是您不是模仿他这样做的。如果单纯的模仿,没有人说他模仿的不对,但他不明白为什么要这么落款、盖章。我觉得这样做,除了新奇(当然新奇感也是必要的),主要的是它是对于整个传统视觉文化的重新的整合再造。

就是在这一点上,我觉得这种样式是中国文化发展到现在,合逻辑出现的一个观念导引下的产物。怎么理解呢?首先,这句话的语言背景是中国古典文化在古代社会结束之前始终没有形成显形成型形态。

夏商周、春秋战国的文化、先秦两汉的文化、魏晋的玄学文化,在两宋以后没有最终成型为一个具有统摄中国文化的显型的具有“法观念”属性的文化形态。譬如,两汉时期,墨家不再成为显学,名家也成了绝学,诸子百家学说,在汉唐儒学、两宋理学中都有所扬弃,筛掉的有价值的中国文化的东西很多,其中公孙龙子的名家思想、墨子的逻辑思想秦焚书后,一直没有被融入儒学、理学。

秦汉以后,名、墨思想成为绝学,但事实上它绝而不绝,比如在鲁胜、王弼、何宴、苏轼等人的观念中,名、墨思想即占有相当重要的位置,但却是作为隐形文化存在于他们的观念中的。所以,如果以两汉儒学作为中国文化的标志,这么说是不确切的,因为它忽视了诸多先秦诸子,即忽略了儒道以外的其他的一些学派的思想。所以,在魏晋南北朝时期,玄学家立足儒家而援引道释学说重新对中国文化进行一个集体性的集结,希望找到统摄中国文化的一个“法观念”——我说中国文化在显形文化形态没有最终成型,就是没有这样一个可以统摄中国文化的显型的“法观念”。

这个判断您肯定不同意。在魏晋南北朝时期,玄学家们开始探讨他们所关心的问题,其中名家思想和墨家思想就是他们要钩沉的学术思想之一。近代以来,如汤用彤等研究玄学的学者都说玄学是以儒释道,就是以儒家思想来解释道家思想的,实际上他们是以名墨思想作为理性工具,立足儒学,借助阐释易经、老庄,目的是希望完成一个可以统摄中国文化的“法观念”,例如“言不达意,立象以尽意”这样的观念,就是玄学家希望找到的可以统摄中国文化的“法观念”之一,它有点像现象学还原,回归文化本原,把处于混沌状态的文化本原解构,立象再造。但是这个任务魏晋玄学家没有时间来完成,可能还因为它需要其他思想元素的补充,这个元素在古代社会就是中国佛学。

唐代中国佛学异军突起,但是被秦王朝“解构”的先秦文化(焚书坑儒)的再统合工作,唐人完成不了,因为他们始终纠缠于儒、道、释的孰是孰非;进入理学时期,也没有完成一个可以统摄中国文化的具有最高权威属性的“法观念”,因为理学有逻辑破缺性;嗣后,心学的完善也与上述完成“可以统摄中国文化的具有最高权威属性”的“法观念”有关。当然,“法观念”概念可以再推敲。阳明先生把心学完善以后,这个“法观念”就有可能形成了,这一定就是乾嘉学派努力的方向。但是,由于清乾嘉以后的国运、世事的变化,这个“法观念”的结集在中国文化古典时期没有最终完成。

圃:这个问题,有点像中国绘画史、中国画论,其系统理论建构是在民国以后完成的。不过,您说的这个“法观念”应该一直存在。否则,我们无法想象中国古代的炼丹家是如何发明火药的,中国古代的风水师是如何发明指南针的,中国古代的星占学家是如何发明天文历法的。事实上,欧洲的造纸、造船、造酒、印刷、采油、大炮、算盘、象棋、降落伞、多级火箭、蒸汽机原理、十进制数学等等,都是文艺复兴以来从中国传过去的思想种籽而发展起来的。

付:是这样的。金克木先生有一个观点,就是中国文化有两个脉络,一个是显形文化,一个是隐形文化。在显形文化中上述“法观念”没有成型,但是在隐形文化中成型了,在每一个文化精英的心灵成型了,比如说在您的心目中,这个“法观念”就存在了,毫无疑问,从您的画面里可以看出来。而这种隐形文化存在于每一个个体心中,比如从孔子到苏东坡到康有为,在他们的心中,中国文化是成型的,但在具体的显形文化内,中国文化都是不成型的。当然,这个不成型,拿到现在它仍然极有价值。为什么有价值?比如中国绘画,你不能说两宋绘画就是中国绘画的传统,你也不能说八大的那种水墨形态就是中国绘画的文化传统。任何一种显形物质化形态,你都不能把它说是中国文化的正宗传统,但是对于中国绘画文化,我们心里都有一个非常明确的认知,但是我们现在还无法准确叙述。

圃:其实这个问题,我觉得首先是一个分类的问题,您把它分为显形和隐形,如果让我分类的话,一个是世间法,另一个是出世间法,您说的隐形实际上就是出世间法,而显形是世间法。我觉得中国的“大”法,首先,应该确认是世间法,世间法在孔子那儿就已经完善了,是中国的第一大法,这个大法是适合人类的,不仅适合中国,而且适合全人类。因为人在世上行走,应该怎么走,不应该怎么走,它有一套完整的规范。当然,这个规范要随着时代的发展进行自我调节,这就是中国儒家文化里所讲的中庸,中庸指的是在确认一个原点后不断自我调节,这个原点不是一般意义上的圆点,它指的是一个为人类共同拥有的道德规范。现代社会之所以形成科学发达、道德沦落,就是将这个原点任意按自己的标准移位,将原点变成圆点。因为随便找一个圆点就可以划圈。这个圈是小圈,是以自我为中心的。所谓大道失,小道邪者是。还有一个就是出世间法,您讲的那些都可以归结为出世间法。

付:如果对比一下,世间法指的是孔子儒家哲学的文化意指,那么出世间法应该与哪一家、哪一派相对应?

圃:孔子的世间法,体现在儒家文化中,像您刚才说的名家、墨家等诸子百家,包括老子、庄子等,全都是世间法的附助品,不能成为中国的主流,究其原因,就是一个人只要在世间行走,首先,当他进入实际意义的社会活动的时候,就是在追寻世间法,任何人以“世间法”摆活(折腾、招摇)“出世间法”,都是在那儿瞎“摆活”,不一定能进入实际的出世间法。当你进入实际意义的出世间法的时候,就是在修炼了。

你真正“摆活”的时候,就说明你是在世间行走的,所以你的任何出世间法的“摆活”都可以说是瞎摆活,你要生活、要发展、要延续后代,所以,除了儒家,其他任何诸子百家的学说全都是附助品。如果说出世间法,只有佛家是第一大法,其他的学说都在其之后。不管你是否认同,出世间法唯独佛教是最科学的,但也是最不可思议的。实际上道家就是佛家的前身,但是如果这么说的话,许多人肯定不会认同。

其实佛教最高的境界就是“不二法门”,而“不二法门”跟庄子的“齐物论”境界相似,但庄子并没有把他的“齐物论”再延伸下去。其实“不二法门”与“齐物论”根本没有区别。佛家讲的“不二法门”,说的是善恶同体、善恶不分,倘若善恶一分,就变成二了。为什么分了?因为物质社会的争斗,有了恶,才有了扬善的需要,恶都没有了,提善还有什么意义?所以善的出现是因为恶。因此佛家讲的无善无恶,就是不增不减,而殊归同途,这是佛家的最高境界,也就是心经里面的“色即是空,空即是色,空空色色,色色空空,非空非色,即空即色”的境界。所以,佛家的“不二法门”与庄子的“齐物论”是否有惊人的相似呢?如果有时间可以考证一下庄子的“齐物论”和佛家的“不二法门”诞生的时间,一定很有意思。

所以,如果分类的话,我把它们分为“出世间法”和“入世间法”。道家是世间法,比如太极,它是道家的一个典型的图腾,道分两仪,两仪生四相,四相生八卦,衍生万物。实际上,佛家是“一”,道家是“二”,佛家是出世间法,道家是世间法。

付:实际上,统摄中国文化的最高的“法观念”,不是入世间法,也不是出世间法,而是“空无”,就是周易里的“无极”,这是周敦颐讲的“无极”而“太极”的“无极”。您讲的世间法是周易里的“既济”之法,出世间法是周易里的“未济”之法,“既济”和“未济”作为阴阳两面,是要合一的,而一旦合一,它就会像孔子说的流水一样,不断地前行,这就是“法观念”,即不断地有文化精英把“既济”和“未济”进行集结。现在看您的作品,您已经把这种既济和未济进行一个完整的总结了。

圃:就是说,佛家的出世间法和世间法的区别在于,一个讲生,一个讲灭;一个讲动,一个讲静。事实上道家讲阴阳的同时已经落入世间法了。阴阳合而生万物,出世间法讲不动,即不生不灭,没有生哪里有灭,因为有生才有灭,有生才有了生死轮回的根本。正如事物原本就是一个圆,但圆又可分为动和静两种状态,静态时它就是一个整体,无内无外;一旦转动起来,就产生了两个相对的点——圆心和圆周。这两个点因为旋转的缘故,就会产生两种力,即向心力和离心力,就是吸引力与排斥力。这两个力相等时是平衡状态,失调时即活动状态;平衡状态时是非物质形态,活动状态时即物质形态。当然这些都只是我的一些思考,很好玩。为什么呢?因为用有限的知识去思索无限的事物,其实也十分可笑。

付:魏晋玄学,确实“言不尽意”,这就是说,咱们表达的都不是太准确,您说儒家是动的,这肯定是对的,但同时又是错的,因为天不变道亦不变,也就是说儒家也是静的,是这个意思吧?

圃:您说得很有道理,变是世间法,不变是大法。

付:佛家是静的,但是它也有“一默如雷”的时候。刚才我看您的画中就有“一默如雷”的感觉,即看您的画,会感受到一种“雷声”,当然,它并不是震耳欲聋的那种霹雳,而是在寂静中一个东西掉到地上的那种震动心灵的声音,那就是“雷声”。

圃:其实,在绘画里谈这些问题,确实很肤浅,而且表达得通常也不到位,把我这个想法叙述出来,只是“十之一二”,因为用一个有形的东西去表现无形的东西,就像我们用有限去推测无限,不止浅薄,而且荒唐。

付:实际上,我们刚才谈这些问题,是您思考的一些东西和我思考的一些东西,现在画界已经没有多少人去这样思考问题了,而且,目前画坛还有一些很荒唐的思维方式和认识方式。例如,我在学校里经常听见老师们讲,某个孩子比较“内向”,明显带有贬义,如果这个孩子出了什么问题,那肯定就是因为他“内向”,而不会是其他的原因。很少有老师反思这个问题,到底“内向”有多大的危害?现在老师总是讲,作为一个人,要有团体精神,如果自己和团队产生了矛盾,一定要改正自己,服从团队。听着很有道理,但这往往是立足为物欲社会培养人而言说的。

圃:一个人有一个人的运势,一个国家有一个国家的运势。我个人认为中国目前的发展形势非常好,尽管还有很多不尽如人意的地方,但其发展势头、发展趋势是非常好的。就是说,中国只有综合国力强盛了,中国自己的文化才能真正复兴,而这种复兴往往要从外面往里面进行。目前,世界文化的发展面临着一个严重的问题:以西方为核心的现代强势文化已经走到极点,再往前,赖以支撑人类文化精神的东西是什么?到哪里去寻找?西方已不太可能,也许只有中国,中国还有潜力,因为她还有许多东西没有被开发出来。有一个现象,凡是研究过中国文化的人都知道,这个古老的文化体系,只要你一和她接触,就会深深地迷恋上她。恰恰我们很多国人还不清楚她的这种非常的魅力,倒是让一些老外发现了,我们应该感到骄傲。

付:20世纪闻名于世的重大科研成果有14项,其中12项在80年代以后,而12项中,有9项是华人的成就。我最近在研究“象数学”,为什么12项重大发现中有9项是华人的成就,就是因为中国人天生懂得“象数学”。“象数学”一直潜移默化地影响着中国人,它在魏晋时期就成为“绝学”了。在这个意义上,我们讲的儒家思想,与为服务于封建王政的儒家思想是不一样的,为王政服务的儒家思想确实使中国文化中的许多经典都成为“绝学”了,但是这种绝学的东西潜在地以各种各样的方法生存着,其中绘画中就寄存着“象数学”的东西。

圃:道家讲的阴阳五行,应当蕴涵着“象数学”的因素。我前一段时间跟李林先生聊天,不知道您知不知道这个人,他对佛家很有研究。他把世界用五行划分,我觉得他是在中国传统文化精神的基点上对世界格局进行了现代的阐释,他把日本比作玉,因为玉是土中生的,中国属土,他的这种看法很意思。甚至国家目前的对外政策等等,他也以这种方法来看待。我听了以后觉得耳目一新。

再比如刚才谈到的中国在世界上的影响,如果你再做一下统计,世界上一共有多少个国家,中国人在这些国家的分布,如果把这个统计出来,将是非常了不起的。或者你觉得中国没有外国好,这可能只是一个现象,但这个现象所构成的后果是不堪设想的。然后,中国为什么叫中国,而不叫其他的什么名称?它是从什么时候叫中国的?这个问题你有没有想过?如果按照李林先生的说法,中国属土,而土居中央。而且有个有趣的现象,中国很少像外国那样对别的国家进行侵略,相反都是别的国家侵略中国,但任何一个国家都无法把中国作为殖民地。这和它在五行中的土性是分不开的。五行之中土居中央,其土性厚,具有包容性,又暗含万物之基本。中者,中点、中心,中者在八卦中雄极乾位,势必突兀。另一个有趣的巧合,五行中土居中位,其势必高。世界最高点在西藏,西藏又是佛国,而佛教又是世界五大宗教之首。佛教生于印度而兴于中国,这些都不是偶然的。然后,你再回过头看中国人的分布,中国人现在遍布在世界的每个角落,所以中国文化的复兴其实是不言而喻的。

付:现在,再回到您的作品上,就是您的作品上盖的章,是不是您刻的?

圃:这个“白”字的章是我刻的,是二十年前在美院上学的时候刻的,有时候也倒过来用。

付:我觉得您画面中的现代设计意识非常强,尤其是题跋和盖章的方式,之所以选择这种题跋和盖章的方式,而没有按明清诸流派的方法,我觉得和您懂得显现学还原有关。

圃:其实也并不是很理想,这个图章不够精致,我觉得古典绘画中比如乾隆的那种圆的图章、收藏印等,特别工致,但又特别讲究趣味,非常经典,无懈可击。盖在画面上以后,它就像画的一部分,让画看起来更加精到。

我觉得我们将来有兴趣以后,比如您列出一百个话题,我列出一百个话题,然后经过比对,把相同的保留下来,就这些话题讨论、研究,觉得差不多了就可以编成一本书了,这非常有意思。

付:您这个想法很好,我们可以谈逍遥游、谈齐物论,以及佛学的华化。我前几年曾写过一篇文章谈佛学“华化”的问题,现在网上炒得特别火,其中的一个主要观点就是佛学一方面华化了,另一方面没有华化,讲了佛学和禅宗之间的关系,禅宗是中国佛学,但是佛学本身没有华化,就是它还保持着它最初的那种意指形态。

圃:刚才我谈到一点,就是“不二法门”与“齐物论”。有关这一观点,佛学之所以在中国发扬,就是因为中国有孕育它生长的有利条件,这绝对不是偶然的。

付:过去,人们在谈到佛学华化时都是一个观点,就是它被同化了。实际上它是两个脉络,同化是一个脉络,没有同化是一个脉络,它们是并行发展的。只有并行发展,它才有生命活力,而一旦被中国化以后,始原就走偏了,离佛越来越远,而没有被华化的佛学,就会再次成为您刚才说的中心。当“华化”进行不下去的时候,它可能会回到始原,吸收一些营养以便能够更好地生存。这种没有被华化的状态,就是一种“真文化”状态。就是说,“真文化”状态不会被华化。

圃:是的,其实说华化,我觉得还是表面上的。

付:确实存在华化现象,中国禅宗肯定是华化的中国佛学文化。

圃:您刚才讲到佛家、道家跟庄子有惊人相似这一点,还有待于考证。庄子提出“齐物论”的时候,跟佛教诞生、成熟的时间到底是什么关系,哪个在前哪个在后?还是同期的?我们都没有时间去做这种考证,但这是一个非常有趣的问题。

中国禅宗所倡导的,实际上跟佛教没有本质的区别,只是在形式和修行的法门上有所差异而已,它们所追求的其实是同一个东西。我作如是理解,其实就是我的绘画风格形成的最基本的内在原因之一。

付:以后有机会,一定要对您的绘画风格与宋版活字印刷做一番认真的研究,那里面有大块的文章可以挖掘,有无量大智慧可以提供给当代画坛以特殊而有益的启迪。

2007年4月5日清明时节审校于北京鼓楼东大街

名家点评:

很久以来没有看到这种感觉的作品了,它弥漫着久远的乡间气息,质朴的农家小院中常见的一角——那些随处堆放的蔬果,是如何地与普通人的生活息息相关。不难看出,画家在描绘它们的时候所投入的情感,那不只是在画,而且是在一口口地品味与咀嚼!是在回味久已逝去的一种生活和生活方式。它是那么清晰、那么美好、那么余韵绕梁……这是在农村长大的人永远无法排解的一种乡间情怀,无论他现在在那里,无论他做什么,那些美好的记忆都会借助这些普普通通的瓜果蔬菜焕发出来。

——贾方舟

中国的文人画基本艺术精神是直抒胸臆,为求意足,重神轻形。但老圃的菜园子系列却是以更直接、更真实、更朴素、更单纯的技法,在写实中强调表现性。因此,在他的菜园子中不仅以心写物,更以多种笔法墨法去表现各种蔬果的不同的形状甚至质感,但又不是自然的模拟,而是经过高度提炼、概括的典型特征的描绘。他把构成自然物象的点线面加以强化,加大了墨色之间的干湿对比,加大了中国画的视觉强度,使画面更单纯、更简洁、更有张力。这就构成了带有画家情感及主观意态的形象。在这些形象之中,画家因物、因时、因地、因境的不同,赋予了不同的内涵,使画中有限的形象包含了无限的文化含量。老圃在他的菜园子里不只是在画画,而是把他的自然之情、乡情和性情赋于形象之中,并使自己美的理想、象形画意的创造能力与生命的体验“神遇”而“迹化”,是高层次的艺术复合,既要生动,又不落刻凿的痕迹,既简练又饱满,既强调传统法度、合乎物理,又能出入规矩达到笔墨自然。笔墨既是形,同时又充当着感情思想的载体。

——贾德江

“老圃”画人之号者,其姓白名进海,乃京郊塘洞人氏。余与之交,乃同得林锴师教,又相继在美院国画系学艺,有金兰之好。其毕业后,返故里。闻已入商海中,近年重拾画笔。与余又继往来,时约南下访梅,寄情于暗香疏影间。见其辄留连于野篱蔬圃里。有曰:“观斯物犹记儿时田亩菜园之事,愿以园中鲜翠之物为一生所研绘。是物虽微,但有山水之清气;是物虽贱,亦合百姓之众口。”由此,画作层叠,多染瓜果、青蔬。用笔简朴,设墨清雅,独蹊一格,俱在法门中。见者如置身于菜园底处。余相赠“老圃”之号也。

|